今年も師走となりました。

温暖化の影響というか効果で、ここ数年は小雪の恩恵?を受けていましたが、どうやら今年はそうはいかないようです。長期予報で積雪量は「平年並み~やや多め」と出ており、今シーズンは心して臨まなければならないようです。感覚的に新年早々から小正月までの約一月半を耐えれば・・・と思っているのですが、この辛抱する期間が延びることを想像するだけで、今からげんなりしてしまます・・・でも来年2月には名称が変更して最初の国スポが当地で開催されますので、関係者の方にとっては、朗報かもしれませんね。

さて2024年もあと少しとなりました。私の生まれは奇数の西暦なんですが、偶数の西暦が感覚的にしっくりきていました。大学に入ったのも、また医師としてスタートしたのも偶数の西暦というのもあるのですが、この感覚はそれ以前からあったように思います。偶数というのは結婚式のご祝儀には忌むべき数なんでしょうけど、気持ち的には「割り切れる」という感じがいいんでしょうね。その偶数の2024年、それも「コロナ明け元年」と言える令和6年はどうだったか?ちょっとまだ早いのですが、私が感じたこの1年を「今年の漢字」として現わすと、「減」の一字になりました・・・その理由を述べさせてもらいたいと思います。

最初にお話しするのは「出生数」です。日本全体の出生数が減少しているのはご存じのとおりですが、今年発表された秋田県の出生数は3,907人と4,000人を切ってしまいました。ちなみに私が医師になった1990年の秋田県の出生数は約1万人で、当地に赴任した1998年の大館鹿角地域の出生数は約1,000人、うち何とか一人で切り盛りしつつ200人以上の赤ちゃんの出産に立ち会いました・・・私も若かったですね。開業した2004年の鹿角市の出生数は241人でしたが、コロナ直前の2019年には152人まで減少し、昨年2023年は91人と100人を切り、大館鹿角地域の出生数も410人と四半世紀で半数以下になってしまいました。出生数が減少するということは分娩施設も減少することにほかなりません。大館・鹿角・北秋田市の産婦人科医が非定期的に参集している「北鹿産婦人科医会」というものがあるのですが、私が初参加した1998年は圏内に4病院+5診療所の9医療施設から12人の産婦人科医が参加しすべての施設で分娩を取り扱っておりましたが、今年2024年には1分娩施設のみになってしまい、他に1病院+2診療所がありますが分娩の取り扱いはなく、参加医師数も7名になってしまいました。当地域では25年で産婦人科施設が半減してしまいましたが、今年は県内で3件の産婦人科が閉院してしまいました。当然ですが、医療施設でもスタッフの高齢化からは逃れられませんので。みなさんのかかりつけの医療施設も永続的に診療を行っていける・・・わけではないことを改めて認識していただきたいと思います。

医療施設というハードからマンパワーであるソフトに目を転じてみます。「研修医」を終えると「専攻医」として各専門科に進んで修練を積み「専門医」となるのですが、今年秋田県で外科の専攻医に進んだ研修医は2名でした。この傾向は秋田県に限ったことではなく、県によっては外科の専攻医が0名だった県もあるとのことです。外科をメインとした医療ドラマは今に限らず昔より人々の興味を引くものであり、勤務医時代を想起しても外科の同僚はチーム医療を行う上で非常に頼もしい存在でした。しかしその職責と身体的重責が、専攻を決める際に「ネック」になっているのが現状なのかもしれません。最近では医学部を卒業しても必ずしも臨床医になるわけではなく、外資金融に入職してその類稀な能力を発揮したり、研修終了後直ちに美容外科医として保険外診療に従事したりという「臨床医-非臨床医」の二極化がより際立ってきています。加えて本年度より始まった「働き方改革」により就業時間制限も加わったことで、専門医を取得するのに効率よく症例を経験するためには都市部で勤務するのが有利となることは皆様も十分想像できることと思います。こうなると都市と地方の医療格差はさらに開大し、地方の医師不足の改善は容易なことではありません。

「秋田の医療」をクローズ・アップしましたが、根本にあるのは「少子化」と「中央と地方の格差」です。一般に中央に集積しているものに外力として遠心力を働かせると、周辺にちらばります。中央一極集中の現状にどのような「外力」を働かせると、うまく「地方」がまわるのか?・・・そしてそこにどのような施策を行えば少子化が改善するのか?偶数の次に好きなのが「5の倍数」、そして来年は奇数ながら5の倍数の西暦・・・来年のこの時期、今年の漢字が「減」から転じて「増」の一字になるような一年になればいいなと祈念して締めたいと思います。本稿も含め、今年もご愛読ありがとうございました。皆様よいお年をお迎えください(2024.12.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11月に入りました。

先月は最も遅く真夏日を記録した地点も多かったとのことで、10月半ばを過ぎても東京では30度を超える日がありました。一方その同日に北海道では数年ぶりの10月の初雪があったとのことで、小国ながらも北東~西南に長い日本の「本領発揮」といったところでしょうか?でもこう季節がダイナミックに変わると、体調管理も難しくなります。例年通り先月からインフルエンザの予防接種が始まり、今年はコロナワクチンも任意接種となります。「転ばぬ先の杖」としてお考えいただきたいと思うところです。

さてこう急に寒気がやってきますと、ヒトもそうですが我が家の「うさぎさん」も大変になってきます。今のうさぎさんは2代目で、先代は立ち耳のネザーランドドワーフの男の子だったのですが、2代目は垂れ耳のロップイヤーの女の子です。5歳なので「女の子」というよりすっかり「熟女」なんですが、院長を見つけると走って来たり、横になってると添い寝して来たり・・・まぁ、飼い主バカになってしまいます。。。都合10年余うさぎと過ごしてみてると、立ち耳はネコ・垂れ耳はイヌ」のような性格なのかなぁ・・・と感じます。立ち耳うさぎさんは非常にマイペース、一方垂れ耳うさぎさんはとてもフレンドリー・・・もちろん個体差や性差にもよるのでしょうが、つたない飼育経験でもそのように感じてしまいます。

そのうさぎさんなんですが、こうも季節が替わりますと一気に「換毛期」に突入します・・・まぁヒトでいう「衣替え」ですね。ネコと異なりうさぎは毛づくろいした毛を吐き出すことができず、胃腸に毛詰まりを起こすと生死にかかわることになるため、ブラッシングが大切です。日々のお世話のルーチンとして毎日ブラッシングをしているのですが、この時期の脱毛量は半端じゃありません。知っての通りうさぎは飛び跳ねますし、時速70km/hで走ることもできます。なので1本当たりの毛も細く軽いため、この時期にブラッシングするともっさもっさの毛がブラシに絡んだほかに、部屋中に舞うことになってしまいます。平気で隣室にも舞っていきますので、思わぬところで愛兎の毛を見つけるときもあります。

するとそんな軽い毛が舞っていたり、片づけられなかったりしていると、アレルギーになってしまわないか?という心配が出てくると思います。確かにイヌやネコの毛アレルギー同様、うさぎの毛にアレルギーが生じ飼育を断念された飼い主さんもいらっしゃります。やはり動物の毛というのはアレルゲンになるため、厄介者扱いしないといけないのでしょうか・・・?

「動物の毛のアレルギーで喘息」を思い浮かべる方が多いと思います。なのでペットを飼っているお宅では、お子さんとの接触に注意を払っている方もいらっしゃるかもしれません。しかしこと喘息に関しては、スウェーデンでの65万人の幼少時のデータ解析で「生後1年以内の犬や家畜との接触と,小児喘息リスク低下との間に関連が認められた」という結果が出ています。本邦でも6歳まで犬猫の飼育があるものとないもので比べると、6歳時点での喘息発生率に15倍以上差があるというデータもあります。動物の毛もそうですが、ペットが持つさまざまな菌に触れることで免疫力が向上し、病気になりにくい身体になると考えられているのです。さらに呼吸アレルギーだけではなく、本邦の研究では犬を飼っている家の子どもでは、卵、牛乳、ナッツ類に対して、猫を飼っている家の子どもでは、卵、小麦、大豆に対してアレルギーを発症しにくいことが明らかとなり、呼吸器だけでなく食物アレルギーに対してもペット飼育の効用が証明されています。

子供について述べましたが、大人でもペット・・・特に犬の飼い主には心血管疾患(CVD)のリスクが低いことが示されてますし、フレイル(健康と要介護状態との間にある加齢により心身が老い衰えた状態)のリスクが約2割減少したという報告もあります。肉体的なメリットだけでなく、ペットと触れ合うことで脳内に“幸せホルモン”とも呼ばれる「オキシトシン」が分泌されストレスの軽減や心身のリラックス効果が期待でき、それを応用した「アニマルセラピー」も注目されています。

以上ペットを飼うことのメリットを医学的側面から挙げてみましたが、生活環境が一変したコロナ禍では、うさぎがペットとして注目されていました。「カワ(・∀・)イイ!!」「啼かない」「散歩がいらない」などなどが理由だったみたいです。しかし「懐かない」「いろいろ齧る」「トイレを覚えない(個体差です)」などで飼育放棄されたうさぎも少なくなかったみたいです。うさぎに限らずペットを飼うということは、一つの命に責任を持つということです。ペットに関係したサイトでよく言われていますが、「動物を飼う」にあたっては十分お考えいただきたいものです(2024.11.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

10月を迎えても、なかなか最高気温が20度を下回らない日々が続きそうです。6月・10月は衣替えの時期ですが、日中の気温を考えると夏服の着用期間が4か月以上になるので、「衣替え」という言葉は残ってもその時期的や基幹的な意味合いは近年ではかなり変わり果てたんじゃないかなと思うところです。

こんな感じで言葉には時代の推移とともに使われなくなった「死語」もありますが、時代の変遷とともに出てきた「造語」もあります。もう少しすると「2024流行語大賞」が発表されます。今年は何でしょうね?・・・一時「蛙化現象(=一般には相手の些細な行動や仕草で、好きな人を嫌いになってしまう現象・・・と認識されているようです)」をよく耳に目にしましたけど、どうなるのでしょう?

新語・造語は日本語の場合ひらがな・カタカナ・漢字の組み合わせで何が出てくるかわかりませんが、英語の場合はアルファベット・・・それも今までの単語が組み合わさって新たな意味を持つ「造語」が作られるケースが多いようで、ITの普及とともに数多く生まれています。例えば「資料」や「事実」の意味がある「data」と「基礎」や「土台」の意味がある「base」が組み合わさって「整理集積された情報 大量のデータを一定の規則に従って蓄積し、一元的に管理できるようにしたもの」という意味の「database」という単語が生まれたのはコンピューター黎明期の1960年代です。私たち日本人的には「データ」といえば乱雑な?数値的な資料を、また「ベースbase」と言えば基盤、あるいは野球やガンダム、所ジョージさんを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか?つまり母国語を英語にしていない私たちでも、単に「data」や「base」だけで「database」と捉える方はいらっしゃらないと思います。

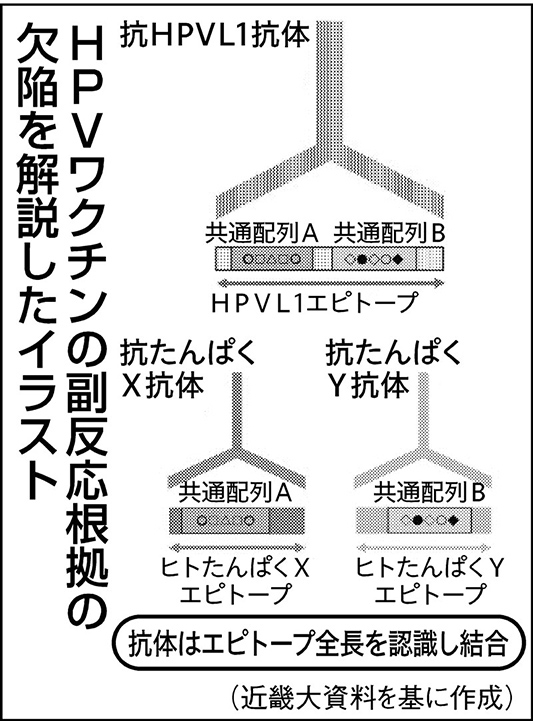

先月までお話ししていました子宮頸がんワクチン・・・このワクチンの予防機序はHPVウイルスに含まれるたんぱく質「L1」に対して接種により抗体を作ってがんを防ぐことにあります。この「L1」タンパク質は人間の脳などにあるたんぱく質と分子レベルで類似しているため、HPVワクチン接種でできた抗体が脳などにも結合して器官の障害が生じるとする仮説が副反応の根拠とされていました。でも近畿大学の研究で、どうもその副反応の仮説は否定されるようです。

先に述べたように「data」や「base」だけで「database」と理解されないように、「L1タンパク質」=「database」と仮定すると、HPVワクチンは「database」を一塊として認識し抗体を作るのであって、「data」や「base」といった一部分までを認識してまで抗体を作りません。健常人のたんぱく質の中には「data」や「base」といった「database」の一部分があるので、HPVワクチンを接種することで「data」や「base」の一部分に対しても抗体が産生され健常組織を傷害する・・・これが副反応の仮説となっていたのですが、接種してもそれら一部分に対して抗体は産生されないので、この仮説は無理があるということです(専門用語でエピトープとは、抗原蛋白質のうち抗体が結合する部位のことをいいます。模式図のヒトたんぱくXやYエピトープは「data」や「base」にHPV1エピトープは「database」に例えました)。

子宮頸がんワクチンについて今まで軽重な副作用が報告され、そのため接種再開にかなりの時間を要したのは皆さまも十分存じ上げているところでしょう。子宮頸部異形成の発生を有意に抑えているデータは出ているとはいえ、皆さんが十分納得できるような日本における子宮頸がんの発生抑制のデータが得られるほど接種経験がないのも事実です。でも誤った仮説から導き出される不安をあおる情報を、証拠を提示した上で否定し安心していただくことが医学を含めた科学の役目の一つと考えるところです(2024.10.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9月に入りました

人生の半分近くを海のない当地で過ごしていますが、もともとは海育ちだったため、子供の頃はお盆を過ぎると、「クラゲに刺される」だの、果ては「足を引っ張られて溺れる」だの、海に入るのを憚るような教えを幾度となく耳にしていました。しかし昨今はお盆を過ぎても海水浴してもおかしくないような日差しと気温です。でも日が陰るとかなり過ごしやすくはなってきました。まだ気温は高くても今月に入るとスタッドレス・タイヤや暖房機のCMが始まるのでしょうね・・・そう考えると気持ちも少しダウンしてしまいます。

さて今月の本稿は、「9月に入りました」の一言から始まりました・・・意識してこの言葉から始めたのは、4月の本稿でもお話ししましたが、「子宮頸がん予防ワクチン(以下HPVワクチン)のキャッチアップ接種の初回を今月中に接種しなければ公費補助を受けられない」からです。復習になりますが「HPVワクチン定期接種の空白期間」を含む1997年度~2006年度生まれ(今年度高校3年生から27歳まで)の方に接種することをキャッチアップ接種といいます。多くが選択する9価ワクチンの場合、「初回と2か月後と、さらに初回から6か月後」の3回接種しますので、すべて公費で年度内に3回の接種を完遂するためには初回接種を9月末までに終えなければいけません。

本稿でも幾度となくキャッチアップ接種についてアナウンスし、また本日までにローカルメディア・マスメディアの別なく対象年齢の方に向けて接種の呼びかけがされております。まだあと1か月ありますが、先月末時点での当院の接種状況について、4月に示した過去のデータと並べて以下に提示します(※20歳以上の割合は接種総数ではなくキャッチアップ人数を分母として算出しています)。

|

|

2024(R6) |

2023(R5) |

2022(R4) |

2021(R3) |

2020(R2) |

|

総数(人) |

48 |

38 |

46 |

40 |

20 |

|

内キャッチアップ |

26(54%) |

15(39%) |

35(76%) |

6(15%) |

19(95%) |

|

内20歳以上 |

19(73%) |

5(33%) |

10(29%) |

1(17%) |

0 |

あと1か月ありますが、半年度未満で既に今までの全年度総数以上になっており、キャッチアップ接種自体の割合はそう増加しておりませんが、キャッチアップ接種に占める20歳以上の接種者が今までになく増加しているのが一目でわかる結果になっています。

でも人口比で見たらどうでしょうか?10年間の鹿角市におけるキャッチアップ接種の対象者は700人強ですので、当院では101人接種しているということは14.2%の接種率ということになります。この割合は2022年の秋田県のHPVワクチン定期接種率と比肩する値です。しかし20歳以上の対象者は470人程なので、当院で35人接種しているということは7.4%の接種率ということになり、全キャッチアップ接種率の半分ということになってしまします。確かにワクチンは当院だけで行っているわけではありません。しかし管轄内の産婦人科でワクチンを行っているのは当院だけですので、そう多くのかさ上げも見込めないと考えてしまいます。

本格的に性的活動性が上がってくる20歳以上の接種率が、トータルで見ると未だ低い現状です。そして多分キャッチアップ接種への公的補助が終わってしまうと、10万円強の出費をしてでも接種を受けるという方はほぼ皆無になるのではと危惧しています。すでに接種を終えられた方も、また接種対象外の方も、キャッチアップ接種の対象年齢の方には、どうぞ一つ声掛けの程、よろしくお願いいたします(2024.9.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

暑い日が続いております・・・

時代劇では真夏のシーンで「打ち水」をして涼を呼び込む場面を目にしますが、梅雨明け切らない先月でさえも大雨になっても気温が下がらず、反って多湿になり発汗しづらくなっておりました。これから健康を害するほどの猛暑がさらに続くことを考えると、高校野球を含めた真夏のイベントは昼夜を問わず開催の在り方を見直すところに来ているのではと思うところです。

さてトップページに書きましたが、今回の本稿のテーマは「避妊におけるアンメット・ニーズについて」です。「アンメット・ニーズ(Unmet Needs)」という言葉自体なじみのない言葉だと思いますが、一般的には「人々の欲求やニーズの中で、まだ満たされていないもの」を言うそうです。今回この言葉をテーマとしたのは、とある学会で発表された「男性にとって、安全で効果が高く、可逆的(=非永久的)である確実な避妊法の開発は、アンメット・ニーズである」という発言を受けたことによります。

妊娠を希望しない場合、避妊を行うというのは誰しも当然と考えるでしょう。女性が主体的に行う避妊法としては、①基礎体温を利用したリズム法(俗にいうオギノ式)(24)、②子宮内リング(0.8)、③低用量ピル(0.3)、④卵管結紮、などがあります。①→④に向かうほど避妊効率が高く、カッコ内の数字は「パール指数」といい、100人の女性が1年間その避妊法を正しく行った場合、何人妊娠するかを表した数字です。②以降は医療機関の受診が必要であり、④の卵管結紮は俗に「永久避妊」と言われています。一方男性が主体的に行う避妊法には①コンドーム(18)と②精管結紮(=永久避妊)の二択ありません。「膣外射精もあるのでは?」と思われる方いらっしゃるかもしれませんが、膣外射精のパール指数は85であり、私達から見るとコンドームの4倍以上の失敗率では「避妊なし」と同等と考えざるを得ません(注:以上の避妊法は日本国内で行われている主な避妊法であり、海外には国内で認可されていない避妊法もあります)。

先述した様に男性の避妊はコンドームVS精管結紮という、「非永久避妊」か「永久避妊」の二択しかないと述べましたが、もしかすると近々「第三の選択肢」が登場するかもしれません・・・それは先月行われた米国内分泌学会で発表された「男性用避妊ジェル」です。「男性用避妊ジェル」は男性ホルモンのテストステロンと女性ホルモンの一つである合成黄体ホルモンを含んでおり、5mlのジェルを1日1回両肩甲骨部に塗っていくそうです。精子濃度の正常下限は1,600万/mlであり、1,500万/ml以下の濃度であれば精子数が病的に少ない「乏精子症」の診断となり、さらに100万/mL以下ならば避妊効果があると見なすことができるそうです。この避妊ジェルを塗布することにより、塗布後8週がピークで15週目までには使用者の86%で避妊効果のある精子濃度に至ったと報告しています。

「避妊のために1日1回薬を塗る」というのは、今までコンドームによる避妊になれた男性にとって煩わしいことかもしれません。でもそれを言うなら、女性におけるピルも、1日1錠服用しなければいけないので、負担は同等といえましょう。また男性の場合、精管結紮という永久避妊を行った場合、その後の性機能が低下する方もおりますが、この避妊ジェルを塗布しても血中の男性ホルモン濃度は保たれ、性機能などの男性ホルモン依存性の活動は正常のまま維持されるメリットがあります。

現在のところこのジェルに関しては精子濃度を減少させる効能のみ報告されていて、実際の避妊への有効性(86%の減少がそのまま避妊率に直結しない=避妊効果はそれより高率かもしれない)や塗布中止後の精子濃度の回復についての調査は今後の予定とのことです。今までで二択の選択しかなかった男性側にとって避妊のアイテムが増えることは、自分のライフスタイルに応じて選択の幅が広がりますので、さらなる調査により安全性や確実性が確認された上で早期の流通を期待するところです(2024.8.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年も半分が過ぎました。

先月から県内ニュースでは、大雨や洪水対策に関する報道が多くなされています。丁度昨年の7月中旬は県都を中心とした豪雨災害に見舞われ、秋田市内の基幹病院の半数以上が機能停止・低下に陥りました。その教訓を踏まえこれから本格的に梅雨時期に入る前に、対策・対応等を行っているようです。改めまして「備えあれば患いなし」・・・入念な準備は想定外の事態にも心の余裕と安心をもたらしてくれます。災害のみならず、日々の生活でも心がけていきたいものです。

さて医療現場で「備えあれば患いなし」といえば検診や予防注射等になりますが、こと予防注射に関しては、新型コロナウイルスワクチンや子宮頸がんワクチンについて本稿で幾度となく取り上げてきました。そして先月に引き続き今月もまた予防注射に関連したお話をしたいと思いますが、今回取り上げるワクチンは「RSウイルスワクチン」です。

RSウイルスというのは「夏かぜ」を引き起こす代表的なウイルスで、生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の児が感染するといわれ、何度も感染と発病を繰り返します。大人がかかってもそれこそ発熱・鼻汁等の「夏かぜ」で済ませられますが、生後6か月以内で初感染の場合は肺炎など重症化したり、突然死につながる無呼吸発作を起こしたりすることもあります。さらに生後1か月未満の赤ちゃんが感染した場合は、必ずしも典型的な呼吸器症状を示さないこともあり、診断の困難さから重症化に拍車がかかるともいわれています。感染経路はCOVID-19のような飛沫感染と接触感染が主であるため、今まで身についている(?)「こまめな手洗い」や「咳エチケット」が肝要です。感染して5日前後で発症するケースが多く、鼻汁・発熱が良くならずひどい咳を伴うようになると、重症化を心配しないといけません。

RSウイルス感染症の診断としてはインフルエンザ同様に迅速抗原検査キットがありますが、疑いがあればだれでもできるのではなく、入院中の患者さんや1歳未満の乳児といった限られた対象にしか保険適応がありません。またRSウイルス感染症となってもインフルエンザと異なり「特効薬」はなく、重症でなければ症状を緩和する「対症療法」が主となります。でもいくら「夏かぜ」の一つだからと言って、RSウイルス感染症を重症化するまで放置しているわけではありません。重症化を抑制する方法には従来2つありました。

1つは「モノクローナル抗体製剤(バリビズマブ(シナジス®)・ニルセビマブ(ベイフォータス®))」です。感染流行初期に注射することで重症化予防効果があります。ただ投与対象患者は、早産児や基礎疾患があり免疫機能が弱いと考えられる乳幼児に限られています。もう1つは「RSウイルスワクチン(アレックスビー®)」です。これは60歳以上のハイリスク患者の重症化予防を目的としたワクチンになります。

一方でRSウイルス感染による乳幼児の入院は年間約3万人ともいわれ、その多くが基礎疾患のない正期産児などで、入院時年齢のピークも生後1~2か月であるため、生後早期から予防策が必要とされていました。そこで妊婦さんに免疫(抗体)を作って胎盤を経由して胎児に渡して、生まれた赤ちゃんがRSウイルスに感染しないようなワクチン(アブリスボ®)が今年の5月に発売されました。ワクチンは妊娠28週から36週までの間に0.5mlの筋肉注射を1回接種で行います。報告されている効果として生後1.5か月の赤ちゃんのRSウイルス肺炎を80%以上抑制し、入院まではいかない下気道感染症についても50%以上の有効性があるとのデータも出ています。生まれたての赤ちゃんが病気になるというのは親としては大変不安になるものです。その不安を妊娠中からいくらかでも減らせる意味で、本ワクチンの意義は大きいといえるでしょう(2024.7.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6月・・・水無月です

大型連休明けから当地ではツキノワグマの出没機会が多くなりました。昨年よりも早い感じで、死亡事故を含めた人身事故も数件発生しています。先月末には診療中に当院の30m近辺まで出没し、パトカーが頻繁に巡回することもありました。里山の餌不足から、人里の「うま味」を学習したのでしょうか?・・・そうなると今後も人里に降りてくる機会が増えてくることでしょう。COVID-19と違う意味で「不要不急の外出を控える」ことになるとは思いませんでした。一定の愛護派の意見は分かるのですが、それでも生活を脅かす野獣には毅然とした対応が必要と考えます。

さて先日は今年で期限を迎える医療的事項として子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種のお話をしました。今回はもう1つ期限を迎える事項のお話をしたいと思います・・・それは健康保険証についてです。今年に入って現行の健康保険証はマイナンバーカード(以後、マイナ保険証)へ移行し、今年の12月2日に廃止されることになりました。廃止後も現行保険証の使用猶予がありますが、その期間は最長1年間になります。また現行保険証を持っていない人にはその代わりとなる「資格確認書」が発行され、その有効期間は当初の1年より5年に延長されてます。現在健康保険証を全く所有していない人は100万人もおりませんので、5年間の有効期限で使用できる資格確認書の対象は少数と言えます。一方マイナンバーカードの保有率は73.3%ですが、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として使用しているのは4月現在でわずか6.56%・・・つまり国民の約95%が健康保険証単独の状態であり、マイナンバーカードを保有した上で健康保険証を紐づけしないと来年末には保険診療を受けられなくなるということになります。

では受診者の皆さんがマイナ保険証に変更するとどのようなメリットがあるのでしょう?いくつか列挙していきますと、①医療費の節約:自己負担で6円(6月からは再診のみ3円)節約できます。②問診の簡素化:電子処方箋を利用したお薬情報や特定検診等の医療データが連携されるため、診察時に口頭での説明が不要になります。③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除:事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。④確定申告の簡素化:医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで集計する手間が省け確定申告が簡単になります。

しかし現場ではマイナンバーカードの読み取りに加え、顔認証もしくは暗証番号入力で個人認識となりすまし回避をしますので、顔認証がうまくいかなかったり暗証番号を忘れてしまったりすれば受付そのものが停滞してしまいます。それこそ12桁のマイナンバーの入力で受付できればいいのですが、国は頑なにそれを認めません(ナンバーはおろかカード内のICチップにも個人情報は入っていないのに・・・)。従来の保険証との取り扱いの温度差に現場としては参ってしまっています。

加えて、国としてはマイナ保険証をスマートフォンに入れタッチ認証も可能としたり医療機関の診察券と一体化したりして、オンライン診療や訪問診療での使用も視野に入れています。さらに現在各医療機関で使用している電子カルテの基本部分を統一化して各医療機関での診療内容を共有化する予定もあります。現在当院の診察室では電子カルテ用と画像診断用の2台のPCとモニターがあるのですが、1台のモニターは切り替えで特定検診等のデータ閲覧にも使用しています。さらにPCやモニターが必要になると机上はPC関連で満杯ですし、診療行為に支障がなくともPCトラブルで一発外来ストップの危機に瀕します。そしてそれらの導入には国から補助がありますが、安くもない「足が出る」のです。

このような感じで国は医療DX化を本当に急速に推し進めています。誰得?って、言わずもがな「国得」は自明です。とにかく医療を可視化し「針小」な利便性を「棒大」にして、医療費を削減したいのが見え見えです。でも急速な変革は大きな混乱を引き起こすのは必至です。電子カルテの情報共有が開始されると、紙カルテ使用の医療機関は閉院に追い込まれるかもしれません。その結果医療機関へのアクセスが悪化した場合、責任はだれが負うのでしょう?今回の健康保険証廃止~マイナ保険証への急速な移行は「医療DXの負の側面」を印象付けるものになるのではと危惧しています(2024.6.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月は予報通り、例年よりも早い桜の開花となりました。天気も大荒れすることがなく、程よい?寒暖差もありましたため、気のせいか若干桜を愛でる期間が長かった感じがします。いよいよ今週末から大型連休後半に入ります。予報ではこれもまた例年より気温が上がるとのこと・・・また今年も春はあっという間に終わってしまうのでしょうか?

今月に入ると柏餅の出番ですが、先月までは桜餅の「独壇場」でした。桜餅には白玉粉と薄力粉でツルっとした表面になる「長命寺」と道明寺粉でつくった表面がデコボコしている「道明寺」の2つがあります。大まかに「関東は長命寺、関西は道明寺」とのことですが、東北では秋田と山形が「長命寺」が主流とのことです。でも出身の北海道は「道明寺」が主流なので、どうも道明寺の方に気が向きます。でもどちらも塩漬けした桜の葉で春を感じながら戴くのに変わりはありません・・・大げさかもしれませんが日本人でよかったと思える時でもあります。

さてそんな「日本の食」ですが、西洋式の食事と比べ健康に良いというのは漠然と理解しているところではないかと思います。恰幅の良い欧米人がダイエット目的に日本食を摂っているシーンなどはメディアでもよく目にする光景です。このように日本食は身体への好影響である報告は多々ありますが、さらに最近ではメンタルへの好影響もあることが報告されています。

報告では、①典型的な日本人の食生活は、米、魚介類、果物(特に柑橘類)などを多く摂取している、②この食生活をさらに日本独特にしているのは、味噌、海藻、漬物、緑茶、大豆、もやし、きのこといった伝統的な食材である、③西洋食と比べ赤身肉やコーヒーの摂取量が少ないこと、の3つをあげています。そして伝統的な日本食は減量といった特定の目的がある食事ではなく、文化的な習慣であるとしています。このような伝統的な日本食と典型的な西洋食(精製炭水化物、高脂肪食品、ソフトドリンク・アルコールの多量摂取)を2年間摂取したのちに頭部MRI画像を比較しますと、日本食を摂取していた女性では西洋食を摂取していた女性に比べ、脳の萎縮度合いが少ない傾向にありました。脳の萎縮や縮小といった所見は、認知機能低下と認知症の診断の一助となることから、伝統的な日本の食生活により女性の認知機能低下を予防できる可能性が示されました。ただこの可能性は女性のみで、男性には認められてはいません。その理由として、マグネシウムといったミネラルや豆類に含まれる植物性エストロゲンに保護効果があることも考えられています。(Shu

Zhang et.al. The Conversation Published: April 5, 2024.)

以前から食習慣で認知症のリスクを低減するものとしては「地中海食」というのもあります。地中海食ではオリーブオイルをベースとして、魚介類・野菜・果物・全粒粉(非精製炭水化物)、豆・ナッツ類、ハーブ・スパイスなどが多く消費されます。食材としては日本食と重複するものが多数あり、そのため日本食同様地中海食の食習慣によっても認知症のリスク低減とともに寿命の延伸が期待できる可能性を含んでいます。

では逆に食習慣がメンタルにネガティブな影響を与えることがあるのでしょうか?認知症の原因疾患の一つであるアルツハイマー病では神経伝達物質のアセチルコリンによるシグナル伝達レベルが低下する傾向があります。ラットによる研究では高脂肪で砂糖の多い、いわゆる「ジャンクフード」を投与した群では記憶力テストの低下を認め、アセチルコリンレベルの乱れの兆候を認めたとのことでした。以上から特に脳が著しく発達する思春期に、ジャンクフードを摂取することは記憶障害といった脳の長期的なダメージを与える可能性があるとしています。(Anna

MR Hayes et al. Brain, Behavior, and Immunity Volume 118, May 2024, Pages

408-422)

今回の本稿は「食とメンタルケア」 についてお話ししましたが、産婦人科における食の重要性は2019.8月の本稿で「プレコンシャス・ケア」についてお話ししましたように、母体のやせは低体重児の出生につながり、将来的に子供の生活習慣病のリスクにもつながります。大型連休中はどうしても外食が中心になりがちですが、今一度「医食同源」の大切さをご理解いただきたいところです(2024.5.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新年度を迎えました。

振り返ってみますと予報通り今年は暖冬・小雪でした。毎年1回は行う除雪でできた雪山の排雪も全く行わなくてすみました。3月早々には植え込みに若干の残雪があるのみで、敷地内のアスファルトは乾燥している時間が長いシーズンでした。しかし昨年にはなかった3月中の重機による除雪が今シーズンはありましたし、春彼岸直前には吹雪の日もありました・・・「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものです。でもあと数週間もすれば桜も開花ですね・・・楽しみです!

さて今月から新年度に入りますが、ちょうど1年前の本稿を見ますと、子宮頸がん予防ワクチンに9価ワクチンが導入されたことをテーマにしていました。「守備範囲が広い」ワクチンということで、当院で昨年度接種した方の90%は9価ワクチンを選択しております。新年度を迎え今またHPVワクチンを今回のテーマにしましたが、それには「時間的制約」が関係することにあります。

以前の本稿でもお話ししましたことと重複しますが、HPVワクチンは2010年に導入され2013年からは定期接種の扱いになりました。しかし間もなく接種が控えられ る状況になり、その後有効性と安全性が再評価され2022年4月から個別接種が勧奨されるようになりました。HPVワクチンの接種対象年齢は小学校6年生~高校1年生相当ですが、定期接種が控えられた2014年度から2021年度までの8年間に接種対象年齢であった1997年度生まれ~2006年度生まれの女性は、「HPVワクチンの空白年齢層」となっており、その年代における接種を「キャッチアップ接種」と呼びます。

1997年度生まれ~2006年度生まれ(正確には1997年4月2日から2007年4月1日生まれ)の女性は、今年度高校3年生から27歳までの10年で、これらの方がキャッチアップ接種の対象となるのですが、キャッチアップ接種が公費で全額負担されるのは今年度一杯なのです。9価ワクチンの場合、「初回接種時の年齢が9歳以上15歳未満」であれば「初回と6~12か月後」の2回接種が可能ですが、キャッチアップ接種では必然的に「初回と2か月後と、さらに初回から6か月後」の3回の接種を行うことになります。最終の接種から逆算すると、すべて公費で接種を賄えるためには初回接種は上半期一杯、つまり今年の9月末までに1回目の接種を終えなければいけません・・・となると、あと半年以内に行動を起こさないといけないことになります。

昨年度までの当院におけるHPVワクチンの接種状況を振り返ってみましょう。分母としては数少ないのでお恥ずかしい限りですが、以下に示します。(※1 個別勧奨は2021年度からですが当地域では2020年11月より自治体からの個別勧奨がありデータとして記載しました ※2 20歳以上の割合は接種総数ではなくキャッチアップ人数を分母として算出しています)。

|

|

2023(R5) |

2022(R4) |

2021(R3) |

2020(R2) |

|

総数(人) |

38 |

46 |

40 |

20 |

|

内キャッチアップ |

15(39%) |

35(76%) |

6(15%) |

19(95%) |

|

内20歳以上 |

5(33%) |

10(29%) |

1(17%) |

0 |

データを見ますとCOVID-19明けなのに接種総数は伸び悩み、またキャッチアップ自体も伸び悩んでいます。割合で見ますと20歳以上のキャッチアップ接種率が微増しておりますが、実数自体は低く、また内訳を見ますと各年度とも21歳くらいまでしか接種にいらっしゃっていない結果でした。公開されているネットを介したアンケートでは、キャッチアップ接種対象年齢の30~50%に接種意向があるという結果で、当地域のデータと相反しない結果でした。しかし定期接種再開以前の効果を期待するには1年間の総接種率が9割を超えないといけないという報告もあり、キャッチアップ接種率を向上させるのは、当地域はもちろん日本全体の課題と言っても過言ではありません。

HPVワクチンの効果につきましては本稿でも幾度となくお話してきました。下衆な視点で申し訳ないですが、HPVワクチンは公費補助となっているワクチンの中で最も高額なものです。もし9価ワクチンを自費で3回行うとなると、総額が10万円近くになる恐れがあります。ましてや病気になったときには経済的負担以上に心的負担ものしかかります。急かすような話題で申し訳ないのですが、期限がある以上、キャッチアップ接種対象者の方は今一度、接種についてお考えいただきたいと思います(2024.4.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、こんにちは

先月には、女子バスケットや卓球などオリンピック出場予選会が次々催され、代表が決まっていきました。夏季と冬季オリンピックが同年開催された1992年以降、偶数年はオリンピックの開催年と分かっていましたが、東京オリンピックがCOVID-19で1年延期となり、その翌年北京冬季オリンピックが開催されたことから、なんか頻繁にオリンピックが開催されている印象です。今年はパリで7月下旬から熱戦が繰り広げられ、会場等は環境に「やさしい配慮」がなされるそうですが、猛暑の中競う選手にも是非「やさしい配慮」をお願いします。

さて先月お隣の韓国から、「ん!」と声に出そうで出ないようなニュースが入ってきました。見出しは「韓国で医師が大規模スト、政府の医学部増員計画に反発」で、要旨としては「韓国政府が医師不足への対策として、大学医学部の入学定員を拡大すると発表したことをめぐり、多くの医師が反発しストライキに入っている。当局によると、2月19日には6,500人近い研修医と専攻医が辞表を提出した」とのことです。日本でも医師のストライキとして60年以上前の1961年に診療報酬引き上げを巡り、病院・診療所の「全国一斉休診」がありました。しかし全国規模の医師のストライキはこれが最後であり、1978年の医師優遇税制廃止の際にもストライキは起きませんでした。韓国において若い医師たちがストライキになった背景には何があるのでしょうか?

その前に日本と韓国の医師養成課程の違いについてお話しますと、医学教育は両国とも6年制です。日本では卒後国家試験をパスすると、2年間の研修医期間で主要診療科の修練をして、その後希望の専門科の専攻医になります。産婦人科の場合、最速で3年間の研修の後に専門医受験資格が与えられ、それにパスすると産婦人科専門医ということになります。韓国では卒後の国家試験をパスすると1年間の研修医期間、そして4年間の専攻医期間を経て専門医になりますが、研修医-専攻医、専攻医-専門医間のステップアップの際に試験をクリアしなければいけません。韓国では約3,000人の医学部定員なので、研修医・専攻医の約4割がストライキに入った計算になります。

ストライキの要因ですが、記事見出しにあるように「政府の医学部増員計画への反対」です。韓国も日本同様、医師数の地域間格差が顕著であること、また外科・産婦人科・小児科等の労働荷重が高い診療科が敬遠されていることから、医学部定員の拡大や医学部増設によって年間400人の定員増とし計10年間で7,000人・・・そのうち「地域医師(10年固定)」を3,000人確保するという計画を発表しました。この案に若手医師が反発した理由の一つとして、OECD16か国の中で韓国が患者一人当たりの平均外来受診件数が16.6件と最も多い(次点が日本で12.6件)ので、医師数増加は医療費増加を招来することを挙げていました。しかしどの職種でもそうですが、医療でも数が増えるとある種競争原理が働くため、必ずしも医師数に比例して医療費が増大する(これを「医師誘発需要仮説」というそうです)とは言い難いという分析結果も出ています。

診療科・地域間格差に対し先行して対策を行っている日本ではどうでしょう?秋田に関していえば、私が入学した40年前の医学部定員は100名でした。その後医師過剰の懸念がでたため1997年に一旦は95人に削減されました(全国計7,625人)。しかし偏在が深刻化すると2006年に「新医師確保総合対策」として宮城県を除く東北の医学部定員は10人増となり、その後2007年の「緊急医師確保対策」、2010年度からの地域枠の増設等により、現在の定員は124名(うち地域枠29名)となっています(全国計9,420人)。学年により差はありますが私達の同期のうち約4割が県内に留まりました。最近秋田県では毎年60人前後の研修医がマッチングして研鑽されておりますが、伝え聞く話では秋田大学出身者の数は私たちの頃とそう大差がないそうです(分母は増えているのに・・・)。

診療科に関しても、先の韓国の状況のように外科・産婦人科・小児科等、緊急性も労働荷重も高い診療科は敬遠されており、最近ではその傾向に拍車がかかり、美容外科等へ最初から進路をとる若手の医師もいらっしゃるとのことです。このような状況で来月からは「医師の働き方改革」もスタートします。医学部定員増員で全国の医師数は確かに増えたでしょう。しかし長年地域医療に携わっている一人としては、状況は年々悪くなっているばかりです。「入口戦略」では医師偏在解消は厳しく、国としては効果的な一手を打ってほしいものです(2024.3.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先月は元旦早々、大災害に見舞われました。

能登半島地震・・・M7.6の大地震が元旦夕方の能登半島を襲いました。津波も襲来し道路も寸断され、本稿を綴っている現在でも被災全容が未だ把握できておりません。被災された皆様方には衷心よりお見舞い申しあげます。阪神淡路大震災、東日本大震災、それにこの能登半島地震・・・ここ30余年に本州で発災したM7を超える大地震はすべて冬季に生じています。雪国の方は十分お判りでしょうけど、寒気や降雪は「救援」「救助」「士気」「健康」「復興」など、すべての力を削ぎ落します。遅きに失する感がありますが、国の防災対策は厳寒での発災を基準として組み立ててもおかしくはないと考える次第です。

非日常の避難生活が始まるとメンタルの不調や持病の悪化、さらに感染症など元来頑強な方であっても健康を損なうリスクに囲まれているといっても過言ではありません。また病気までとはいえなくとも、心身の不快な症状に悩まされるかもしれず、そういう症状は避難生活下に限らず、日常の生活下でも出現してもおかしくないものです。

閉経を迎えるころになると、外陰部の違和感で受診される方を散見します。「違和感」と言っても人それぞれで、「痛み」である人もいれば「乾燥感」という人もいるし、「かゆみ」という方もいれば「ヒリヒリ感」という方もいらっしゃいます。以前はこれらの症状は「老人性膣炎」とか「萎縮性膣炎」として対応していました。以上の症状に加えこの年代では頻尿や尿漏れといった尿路症状や、また乾燥感から繋がる「湿潤性の低下」は性交障害の一症状となっています。以上のように閉経した女性における①生殖器症状(乾燥・痛み・かゆみといった外陰部違和感や不正出血など)、②尿路症状(頻尿・尿失禁・反復する膀胱炎など)、③性機能障害(湿潤性の低下・性交痛など)の諸症状を呈する状態を閉経関連泌尿性器症候群(Genitourinary

syndrome of menopause)GSMと呼ばれています。

GSMの諸症状は以前からあるもので報告によると閉経女性の5割ほどが何らかのGSMの症状を有するとのことですが、GSMが提唱されたのは2014年と比較的最近であり、その根本にあるのは女性ホルモンであるエストロゲンの低下にあります。閉経時期になると女性ホルモンは有経時の10分の一ほどに減少してしまいます。外陰部に関しますと、エストロゲンは外陰部の皮膚の伸展性や粘膜の潤いに働いていますため、それが低下すると皮膚の萎縮や粘膜の乾燥を招き、結果として不快感をもたらすことになります。加えて10年前の本稿でもお話ししましたが、、女性は一人一人膣内にデーデルライン桿菌という善玉の乳酸菌に似た細菌を膣内に飼って?膣内を弱酸性に保持し衛生を保っています(自浄作用と言います)が、エストロゲンが低下してしまうとデーデルライン桿菌も減少し、自浄作用の低下から膣炎を発症し、おりもののトラブルや不正出血を来すことになります。エストロゲンと同時に女性でもある程度分泌される男性ホルモンであるテストステロンの低下や、加齢による支持組織のゆるみから、頻尿や尿失禁といった排尿トラブルを招くことによります。

GSMの治療としては、女性ホルモン剤を主とした薬物療法になります。ただ尿路症状が優位の場合は、膀胱周囲の「筋トレ」である「骨盤底筋体操」や頻尿改善薬に絞って治療を進めることもあります。女性ホルモン剤としては経口剤や貼付剤のほか膣錠もあり、症状や年齢を考慮しながら使用していきます。最近ではレーザーを用いた治療もありますが、健康保険が適応されず高額なのが難しいところです。以上治療について述べましたが、日常気を付けることとして、デリケートゾーンの保湿を図ることが大切ですが、長期の避難生活においては、保湿以前にプライベートゾーンの清潔が保てない状況になっています。メディアでも取り上げられていましたが、①濡らしたコットンやアルコールを含まないベビー用のウェットティッシュでの清拭、②こまめなおりものシートの交換などで、できるだけ清潔を保持するように努めましょう。

なお注意したいこととしてGSMは年齢で区切られた病態ではないということです。出産後、授乳中、乳がん治療、子宮筋腫や子宮内膜症などの偽閉経療法などのホルモン治療といった「低エストロゲン状態」でもGSMの症状が出現します。ただこのような方は意図して「低エストロゲン状態」にしているので、女性ホルモン剤の使用はGSMを改善しても持病に影響を及ぼすリスクもあるため、その使用に当たっては主治医の先生と十分相談されることが必要です(2024.2.1)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あけましておめでとうございます

長期予報では暖冬小雪で、確かに白神山地がいい仕事してくれたおかげ?で、年末は沿岸部のような荒れた天候にはなりませんでしたが、気温に関しては12月とはいえマイナス10℃を下回り、「12月ってこんなに寒かったっけ?」て思う日が幾度となくありました。根雪までの期間が長かったせいもあるんでしょうか・・・でもあと正味1か月半、旧正月くらいになると少し緩んできますので、そこまでの頑張りですね。

さて元旦と言えば初詣ですが、TVのように大みそかの深夜から出かけるような初詣をここ数十年していません。お札等の準備も年末にしているので、新年を迎えるにはかなり不調法になっています。昔は初詣に行くと「おみくじ」を引いて運勢の文面で一喜一憂していたのですが、それもすっかりなくなってしまいました。

前回のカプリでは「平成」というフィルターを通して変化した「産科医療」についてお話ししましたが、今回は「婦人科医療」ついてお話ししていきたいと思います。先に述べた「おみくじ」はこれから先の運気を語っていますが、ここ30年の婦人科医療は病気の治療はもちろんですが、これから「なるであろう病気」を「病気にならないようにする」へのシフトがはっきり見えた時代ではなかったかなと思っています。

① 腫瘍領域:良性疾患で言うと、子宮筋腫や子宮内膜症に対しての「切らない治療」が当たり前になったことが大きいです。昔はこれらの病気では、ほとんど手術療法が選択されましたが、点鼻や注射、錠剤などのホルモン剤による薬物療法が大きな治療の選択肢になり、「手術にならず」子宮の温存が高まりました。また分子生物学の発展により、がん抑制に働く遺伝子であるBRCA1やBRCA2に異常が生じる遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)が明らかになり、本稿でも10年前にアンジェ―リーナ・ジョリーさんの件で取り上げましたが、がんを回避するのを目的に予防的に乳腺切除や卵巣摘出がなされるようになりました。日本でも4年前から乳がん・卵巣がんの診断を受けた方がHBOCであった場合、がんに罹患していない乳房や卵巣についての予防的切除が保険診療として認められています(遺伝子異常だけでの予防的切除は保険診療にはなりません)。

② 不妊症領域:今でこそクリニックでも行われている体外受精などの高度生殖補助医療は平成の初めころは大学病院レベルでしか行われていませんでした。治療に関わる資材も高価であり、また妊娠率の向上も図るため、体外受精はある時期にまとめて、そして質の良い受精卵はすべて胚移植しておりました。当時産科医として勤務していますとある時期に品胎(三つ子)や要胎(四つ子)といった多胎の帝王切開が日も空かないで続くことがありました。生まれてくる赤ちゃんたちは当然未熟児ですので、小児科では保育器のマネージメントに四苦八苦しておりました。それ以前に多胎妊娠は母体へのリスクも非常に大きいため、2008年に日本産科婦人科学会は移植胚は原則1つ(2回以上続けて妊娠不成立などの場合は2胚移植)とする見解を出しました。見解に加え凍結胚も安全に管理・移植されるようになると、多胎自体が少なくなり、それに伴うトラブルも防ぐことになっています。

③ 女性ヘルスケア領域:この領域では生命危機に直結するものはほとんどありません。でも更年期症候群における女性ホルモン補充療法は、症状の改善に加え骨量の低下に歯止めもかけるため、骨粗鬆症の発症予防に働きます。また思春期の重い生理痛は大人になってからの子宮内膜症のリスクになることがわかっていますので、若いうちから低用量ピルなどで生理を軽減することは、子宮内膜症の一症状である不妊症の発症予防に寄与するとも言えます。骨粗鬆症からの大腿骨骨折は高齢者の寝たきりに直結しますし、成熟期での不妊症の診断もかなりのストレスになることですので、この領域のすそ野が広がることで、将来の疾患リスクを減少させることが期待されます。

以上、30年余の婦人科医療における予防的医療(あくまでも個人的)を列挙してみました。医療ではありませんが、コロナ禍というフィルターを通過中に検診受診率が非常に低下してしまいました。皆様には今年の抱負?として、是非とも「今年は検診を受ける!」と決意していただきたいとことです(2024.1.1)。